In ihrem Essay zur diesjährigen Ausgabe des “curated by” Festivals schreibt Sophia Roxane Rohwetter, auf den Schriftsteller und Theoretiker Maurice Blanchot verweisend, “In einer Gegenwart schmerzhafter Widersprüche lässt das Fragmentarische diese Widersprüche denken und gibt dem Denken in Widersprüchen eine Form.”

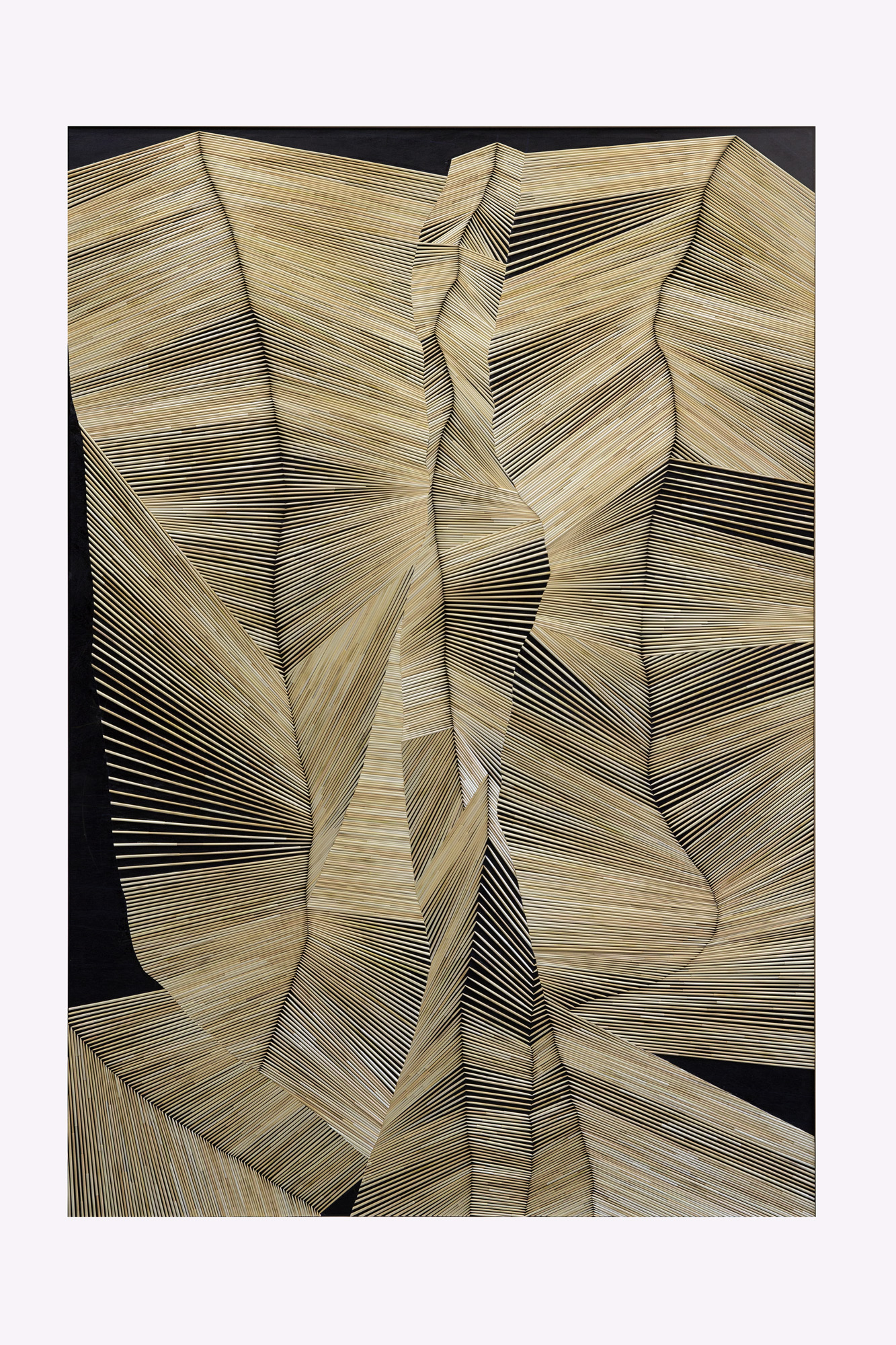

Die Analyse und das Bearbeiten des Fragmentarischen scheint im Werk Olaf Holzapfels in höchst unterschiedlichen Formen und Medien auf. Seine Denk- und Arbeitsweise ist stets gekennzeichnet von einem Drang des Durchleuchtens und Zerlegens der inhärenten Logik von Prozessen und Strukturen. Von seinen frühen, heute hoch-aktuellen Erkundungen von Brüchen in Bildräumen zwischen Computerbildern und Malerei, über skulpturale Raumbilder und architektonische Konstruktionen aus Naturmaterialien im Innen- und Außenraum, bis hin zu Videoarbeiten, welche unterschiedlichste mentale und physische Räume erkunden und poetisch zur Disposition stellen. Grundlage bildet immer sein Kreisen um Materialitäten unserer physischen Welt, sowie eine fortwährende Infragestellung der künstlichen Grenzziehungen zwischen analog und digital, Kunst und Handwerk, Hochkultur und volkstümlichen Traditionen. Hierbei wandelt er die vertraute Kennzeichnung eines Gegenstands ab, ohne aber dabei die Kennung, also seine Verortung innerhalb der Netze von kultureller Zugehörigkeit und sozialer Symbolik, auszulöschen. Seine Strohbilder sind erkennbar aus Stroh gefertigt und die Halme bilden die erhabenen Linien abstrakter Kompositionen. Diese Kompositionen können rhythmisch auseinanderlaufen, wie auch streng geometrisch organisiert sein. Es geht Olaf Holzapfel zuerst weniger um die Symbolik des Strohs oder die Gestaltung einer reinen Oberfläche, sondern vielmehr um die praktische Anwendung und das, was sich aus dieser ergibt. Dieses Ausloten der Anwendungsmöglichkeiten nimmt er konsequent ernst und wertet sie um, schafft so einen material-basierten Entscheidungsraum, welcher immer im Mittelpunkt seiner künstlerischen Praxis steht. Das Material stellt sich in seinen Arbeiten somit selbst aus und kreiert damit seinen eigenen Sinn.

Medien vor den Medien

Olaf Holzapfels skulpturale Fachwerk Arbeiten entstanden ab 2010 und reichen von kleinen Modellen bis hin zu lebensgroßen Umsetzungen inmitten von Natur. Sie spiegeln das Ausgestellt-Sein des eigenen Inhalts ebenso wider. Kunst kann wie ein Haus konstruiert und gebaut werden und für die Aufbauten seiner großen Fachwerke übernehmen diese Arbeit nicht Art Handler, sondern konsequenterweise Zimmerleute. Die Integration spezifischer Motive und Figuren deutscher Fachwerke, wie sie vor allem in Mitteldeutschland zu finden sind, thematisieren Holzapfels Interesse an der Verbindung von Technik und Bild. Diese Bildzeichen der Häuser in Form sichtbaren Fachwerks, sind Medien vor den Medien. Sie zirkulieren in gewebten Formen, Grundkonstruktionen wie Gestellen, Rahmen oder Schwellen und erzeugen in der Verbindung von Körper, Objekt und Wahrnehmung eine Sprache, die beides ist – Träger des Bildes und Bild selbst. Auch die Heubilder versinnbildlichen dies. Sie sind Material der Landschaft, wie auch Bilder über die Landschaft. Gleichzeitig hinterfragen sie jedoch nicht die Natur, sondern Kulturtechniken rund um Natur und somit unsere Idee von Natur an sich. Deshalb sind Holzapfels Arbeiten nie romantisierend, kein verklärtes Folgen der Natur und die Integration amorpher Naturstrukturen. Der Künstler beginnt immer von der Linie aus zu denken, und all seine faserhaltigen Werkstoffe tragen die Ausrichtung auf die Linie in sich. Seine Arbeit changiert hierbei zwischen analog und digital und besetzt den Raum zwischen Natur und Kultur, die nicht als Gegensätze zu begreifen sind. Olaf Holzapfel entwirft oft digital am Computer, in der Umsetzung jedoch dominieren materialbasierte, praktische Entscheidungen. Diese materiellen Ereignisse beschreibt er auch als ‘common ground’ zwischen sich als Künstler und produzierenden Gemeinschaften, die am Handwerk ausgerichtet sind. Ob in seinen Kollaborationen mit den Weberinnen der südamerikanischen Wichí oder Zimmerleuten aus der ganzen Welt, geht es immer um die Entwicklung einer gemeinsamen materialbasierten Unterhaltung. So entsteht ein interkulturelles und intertextuelles mise-en-scene, ein fortlaufender Übersetzungsprozess der kulturell und zeitlich weit auseinanderliegende Zeichen in Bewegung setzt.

Übergänge

Olaf Holzapfels Interesse an Zonen des Übergangs, am Dazwischen, scheint auch in seinem Film Latitude 40° auf. Er portraitiert die weite Landschaft Südchiles und Patagoniens in sinnlichen, fast überwältigenden Bildern. Wir sehen viel Himmel, viel Land, das Treiben von Tieren, Reparaturen, die vollzogen werden und immer wieder den Kontrast von Zäunen, die wie Miniaturen anmuten in Bildern, die von Wolken und Himmel dominiert sind. In einer Musikpassage korrespondieren die fragmentierten Beats mit dem gebrochenen Himmel, und schaffen so ein Gefühl der immersiven Überwältigung. Wieder bringt Olaf Holzapfel im Film Geschichte und Gegenwart in einen Dialog, indem er auf den deutschen Geografen Hans Steffen (1865-1937), verweist, welcher zur Bestimmung der Grenze zwischen Argentinien und Chile versuchte, exakte Trennungen durch einen Landschafts- und Kulturraum zu ziehen. Die Poesien des Mapuche Dichters Elicura Chihuailaf sinnieren über Mensch und Natur, zeigen ein selbstverständliches fließendes Verbundensein ohne Verklärung auf. Und so können die winzigen Zäune, die die Landschaften durchteilen, nicht als Abgrenzung verstanden werden, sondern als Verbindungslinien der Siedler, die vom einen zum anderen führen und künstliche Trennungen aufheben.

Was ich eine Heimat nenne, oder wie einen die Heimat verlassen kann

Ähnlich kann der Ansatz einer für Olaf Holzapfel weiteren wichtigen Referenzperson gesehen werden, dessen Fotografien die Ausstellungsteile verbindet. Der Südtiroler Publizist, Kunstkritiker und Heimatforscher Kristian Sotriffer (1932-2002) hinterfragte seinerseits die nationalen Grenzziehungen der Alpenregion und betrachtete die Region als zusammenhängenden Kulturraum. In seinem Buch “Heu & Stroh”, geht er regionalen Eigenheiten und Kulturtechniken im Umgang mit diesen Materialien nach, die ihn genauso in bäuerlichen Gebilden zur Erntezeit faszinieren, wie er sie auch umfassend in der Kunstgeschichte verortet. Sotriffers Fotografien sind Teil der Ausstellung. In einem Essay mit dem Titel “Was ich eine Heimat nenne, oder wie einen die Heimat verlassen kann” (1983) argumentiert Sotriffer auch für eine Neuverwendung des Begriffs der Heimat, damit dieser ein- und nicht ausschließt. Er sieht Heimat als dynamische, flexible und im Wandel stehende Idee, im Gegensatz zur Projektion eingefahrener Traditionen. Handwerkstechniken als feststehend zu denken, geht am Prozess der Entwicklung dieser traditionellen Praktiken vorbei, denn auch hier entwickelt sich stets etwas weiter und will nicht als unverrückbar proklamiert werden. Für Olaf Holzapfel, wie auch Kristian Sotriffer, geht es vielmehr um Fragen der Präsenz einer Umgebung in ihren Potentialen, nicht um Fragen der festgeschriebenen Herkunft per se.

Wir durchleben momentan wieder eine Hochphase der Spannungsverhältnisse, die aus unterschiedlichen Sichtweisen auf die Verbindung zu Örtlichkeit und Heimat erwachsen, und wie diese sich auf der einen Seite im Statischen verortet und in Xenophobie ausdrückt, und auf der anderen, in einem erweiterten Gemeinschaftsdenken und einer Wertschätzung dem Eigenen und vermeintlich Fremden ausdrücken kann. In diesem Sinne ist für Holzapfel Heimat und Tradition nichts Statisches, sondern etwas, das etwas zusammenführt, was tief verwurzelt in materiellen Kulturen ist, sich jedoch immer weiterentwickelt, geteilt wird und wurde und so überraschend neue Verbindungen eingehen kann. Auf dieser Grundlage ist Olaf Holzapfel immer zutiefst an unterschiedlichsten regionalen Traditionen, Handwerk, Kulturproduktionen und dem daraus entstehenden materiellen Systemdenken und seinen Brechungen interessiert. Er nutzt Fragmente materiellen und immateriellen Erbes als Weg – er will es nicht nur am Leben erhalten, sondern umfänglich neu denken. Das Wahrnehmen des Umgebungsraumes als eine eigensinnige Handlung bindet Olaf Holzapfel so in seinem Werk materiell zurück. Was heute in Kulturkämpfen als unverrückbar und festgeschrieben propagiert wird, waren schon immer in Bewegung stehende und sich weiterentwickelnde Kulturtechniken, die Ideenräume besetzen und die materiell beschreiben, was die Welt ist und was sie ausmacht.