„Durée“ leitet seine Grundprämisse aus Henri Bergsons Theorie der Zeit ab. Laut Bergson wird die Erfahrung gelebter Zeit in erster Linie durch Intuition erreicht. Durch das „Eintreten“ in das Objekt oder die Erfahrung erhält man Zugang zum „Fluss der Dauer“, der nicht gemessen oder in Teile zerlegt werden kann. Es handelt sich um einen totalen und direkten Fluss heterogener Zustände. Durée lässt sich anhand von Bergsons Analogie des Bogens eines Pfeils und dessen wesentlicher, kontinuierlicher Flugbahn verstehen. Diese Bewegung vollzieht sich nahtlos durch Zeit und Raum und lässt sich unmöglich in Teile zerlegen.

Um die Mechanik der Flugbahn des Pfeils zu verstehen, muss man sie jedoch als eine Reihe von unterschiedlichen Positionen entlang seiner Flugbahn konzeptualisieren, wobei jede Position als Standbild erscheint. Damit befinden wir uns in der Welt der Analyse. Der größte Teil des Lebens wird in diesem Zustand verbracht, in dem Symbole, Bilder und Sprache als Daten verwendet werden, um die weitgehend ungeordnete Welt zu verstehen. Im Gegensatz zur intuitiv geprägten Welt der Dauer ist dies der Bereich der verräumlichten oder objektiven Zeit, die gemessen, berechnet und in konkreten Begriffen vermittelt werden kann.

In Bergsons Schriften tauchen einige gemeinsame Themen auf, die sich immer wiederholen. Bergson behauptet, dass es ein Irrtum ist, anzunehmen, dass ein Wort oder Symbol jemals eine reale Sache ersetzen könnte. Die Unterströmung, aus der diese Aspekte hervorgehen, bleibt jedoch stark und lebendig. Wenn man Zugang zu diesem Fluss findet, gewinnt man daraus einen neuen Reichtum an Verständnis. Diese Ausstellung präsentiert einen Überblick über neun Künstler, deren Arbeit zwischen diesen beiden Zuständen, der analytischen Stasis und der intuitiven Bewegung, der Dauer, wechselt.

Nora Kapfers Kompositionen weisen sich wiederholende Formen auf, die zwischen Wiedererkennung und Illusion schwanken. Das Blumenmotiv ist vielleicht ihr beständigstes Motiv, das sich über ihr gesamtes Œuvre der letzten Jahre erstreckt. Sie hält an Referenzen wie dem Ornamentalismus der Fin de Siècle und der amerikanischen modernistischen Malerei fest und kombiniert platzierbare Formen mit abstrakten Feldern. Mit jeder Schicht entsteht eine neue räumliche Konfiguration. Sie balanciert zwischen Symbol und Geste, Vermittler und Intuitor.

Antonio López importiert in ähnlicher Weise eine Reihe von Fragmenten, die, wenn man sie in seinen Gemälden betrachtet, die Grenzen der Semiotik und Sprache sprengen. Wie Kapfer lösen sich auch seine Kompositionen durch Collagen und Überlagerungen oft in Unerkennbares auf, obwohl López den Betrachter letztendlich im endgültigen Bild wieder zur Halb-Erkennung zurückführt. Der Künstler besetzt Figuren, die auf verschiedenen Leinwänden wiederkehren – von Holztafeln bis zu Silhouetten. Dabei werden ganze Bereiche verdeckt, während andere Knotenpunkte die Ölschichten durchbrechen und sich offenbaren.

Chaeheun Park ihrerseits durchforstet ständig die Archive von Online-Wiederverkäufern auf der Suche nach Motiven. Sie nähert sich ihren Fundstücken wie Readymades, indem sie entweder direkt auf das Ausgangsmaterial Bezug nimmt oder Elemente, die ihre Aufmerksamkeit erregen, extrahiert und abstrahiert. In dieser Hinsicht knüpft sie mit ihrem Projekt in erster Linie an eine eher statische Bewertung von Bildern an. Die Arbeit von Tatjana Danneberg hingegen ist im Imaginären verwurzelt, da sie spezifische fotografische Verfahren mit malerischen Eingriffen verbindet. Zunächst hält sie zufällige Begegnungen des Alltags mit einer Kompaktkamera fest, friert spontane Momente ein und überführt sie in die Dauerhaftigkeit der Dokumentation. Diese Bilder werden schließlich durch den Farbauftrag der Künstlerin zerbrochen, den sie durch eine Reihe intuitiver körperlicher Gesten vornimmt.

Florence Carr berücksichtigt die Assoziationen, die mit den von ihr gewählten Materialien verbunden sind, weicht jedoch letztendlich davon ab, um neuen konzeptuellen Orientierungen den Vorzug zu geben. Dabei bringt sie ihre eigene Subjektivität in die übernommenen Formen ein, schafft es jedoch, das Endprodukt zu etwas zu machen, das sich einem breiten Publikum öffnet. Carrs Vorgehensweise unterstreicht ihre Beschäftigung mit der Fragilität und Formbarkeit der Wahrnehmung. Eine regenerative Methode verfolgt auch Phung-Tien Phan, deren Video- und Skulpturarbeiten eine stabile Persönlichkeit außer Kraft setzen. Sie betrachtet die angesammelten Objekte durch eine eigentümliche Linse und katapultiert sie in den Bereich der Widersprüche, wo die Faktizität auf den Kopf gestellt wird. Phan nutzt überlieferte Formen und arrangiert Schätze und Nippes, die nie ganz zu einer Auflösung gelangen.

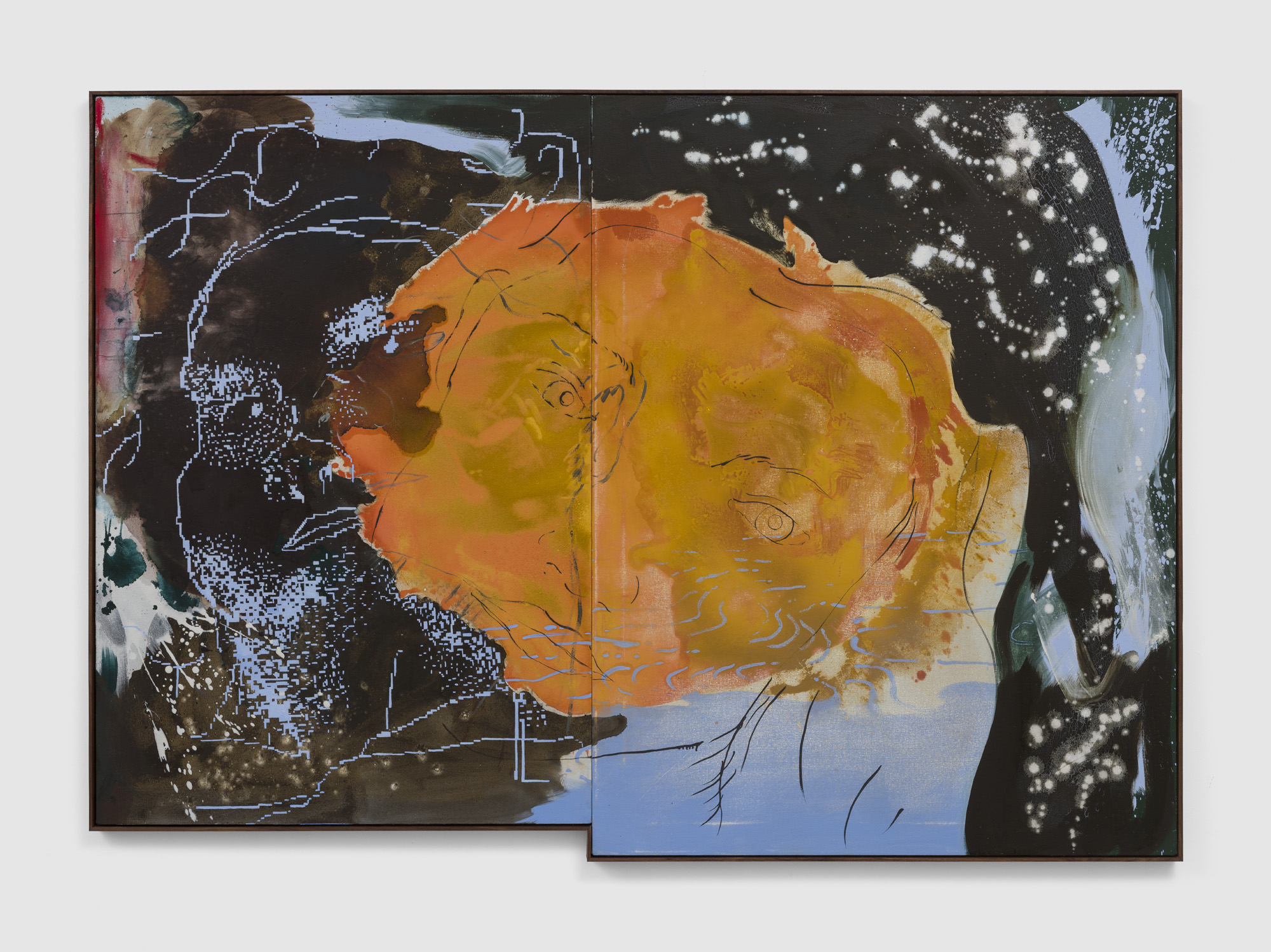

Mickael Marmans Werk zeichnet sich durch eine inhärente Freiheit aus, obwohl er an kulturellen Signifikanten und zirkulierenden Medien festhält, um sowohl Propaganda zu untergraben als auch die inhärente Banalität des Seins darzustellen. Er ist besessen von Farbe und trägt sie mit Strenge auf. Jede Leinwand wird so zu einem expressiven Spielplatz, den der Künstler mit Pigmenten und imaginären Artefakten überflutet. Seine Gemälde vermitteln, wenn man sie zusammen betrachtet, ein Gefühl der Kontinuität, als gehörten sie zu einem nie endenden Dialog, den der Künstler mit seinem Medium führt.

Eine Zusammenarbeit zwischen Phan und Marman entsteht in Form von gemeinsam genutzten Materialien. Die beiden tauschten Objekte und Werkzeuge aus und machten sich dann daran, innerhalb ihrer jeweiligen Ökosysteme neue Formen zu schaffen. Ihre gemeinsame Abkehr von methodischen Gewohnheiten markiert einen Vorstoß ins Intuitive, da jeder Künstler die Aufgabe hat, seine eigenen Impulse in unbekannten Bereichen umzusetzen.

1915 schuf Kasimir Malewitsch ein Gemälde, das gemeinhin als „Rotes Quadrat“ bezeichnet wird, obwohl sein offizieller Titel „Bäuerin in zwei Dimensionen“ lautet. Sein irreführender Titel ist eine offene Ablehnung von Künstlern wie Jean-François Millet, die sich im vorigen Jahrhundert für den Realismus einsetzten. Nach Ansicht von Malewitsch und seinem suprematistischen Kreis sollten reine Gefühle und Wahrnehmungsfähigkeit in der Kunst Vorrang vor Bedeutung und Darstellung haben. Olivia van Kuiken greift diese Handlung auf und bettet diese Anekdote aus dem frühen 20. Jahrhundert in ihre eigene, relativ undurchsichtige Bildfläche ein. In Squished Malevich (2025) wird das Referenzobjekt verzerrt und zu einer neuen Form verdreht, die einem offenen Buch ähnelt. Ihr Gemälde wird sowohl zu einer Hommage als auch zu einer Antwort auf Malewitsch, da van Kuiken die Leere der Bedeutungsgebung thematisiert. Indem sie auf diese Sinnlosigkeit anspielt, greift die Künstlerin auf leere Symbole zurück und untergräbt die Bedeutung.

Zwei neue Werke von Mira Mann knüpfen an ihre Forschungen zum Werk von Choi Seung-hee (1911–1969) an, einer koreanischen Tänzerin, die moderne Choreografie und traditionelle Formen des asiatischen Tanzes miteinander verband. Chois Bemühungen führten zu einer völlig unkonventionellen panasiatischen Performance-Methode, die die Exotisierung in Frage stellte und Raum für eine differenzierte Teilhabe schuf. Mann greift diesen Faden auf und versucht, die Entstehung und Funktion von Stereotypen zu verstehen. Diese Systeme der Objektivierung, die sich in spezifische Symbole und Objekte unterteilen lassen, werden von der Künstlerin reflektiert und genutzt, um der Realität gelebter Erfahrung näher zu kommen.

Die Ausstellung dient somit als Plattform, um zwischen konzeptueller Untersuchung und intuitivem Fluss zu unterscheiden. Hier konvergieren eine Vielzahl von Formen und Bildern, die entweder durch symbolische und forschungsorientierte Strategien oder durch das Eintauchen in den unendlichen Strom der Dauer entstanden sind.