September

Die Gruppenausstellung bringt Positionen zusammen, die auf eigenständige Weise dichte Bildsysteme und idiosynkratische Kosmologien entwickeln. Der Fokus liegt dabei nicht auf dem vollendeten Werk, sondern auf dem Arbeitsprozess selbst – auf dem Akt des Herstellens und damit auf einem Spiel mit autonomen ästhetischen Strukturen, symbolischen Formen und spontanen Entscheidungen als Reaktionen auf happenstance (Gegebenheiten, die sich aus den Umständen heraus ergeben).

Einige der Arbeiten bestehen aus akribischen Zeichnungen, Collagen oder Notationssystemen, die sich zu komplexen Bildfeldern verdichten. Oft changieren sie zwischen Abstraktion und Figuration oder deuten Räumlichkeit an, ohne diese vollständig einzulösen. Sie sind durchzogen von Spuren einer anhaltenden und konzentrierten Auseinandersetzung mit den entstehenden Kompositionen oder dem jeweiligen Material. Sie fungieren als subjektive Topografien – konsistente und zugleich persönliche Systeme, die Komplexität zulassen, ohne sich durch einen abschließenden Rahmen einengen zu lassen, und ihre Magie aus dieser Offenheit für das Ergebnis beziehen.

Andere Positionen entwickeln sich in seriellen Bildprogrammen, in denen stilisierte Figuren als stumme Protagonist:innen wiederkehren. Diese Figuren scheinen den ästhetischen Kräften der abstrakten Systeme, in denen sie existieren, unterworfen, absorbiert von Bildwelten, die ihrer eigenen inneren Logik folgen – einer Logik, die sich vor allem auf formaler Ebene entfaltet.

Was all diese Praktiken vereint, ist ein tiefes Vertrauen in die unbändigen Dynamiken des eigenen Arbeitsprozesses. Sie verkörpern ein bewusstes Gleichgewicht zwischen Intuition und Intention, zwischen dem Zulassen des Unkontrollierbaren und präzisen Entscheidungen. Auf diese Weise bieten sie einen leisen, aber beständigen Gegenentwurf zur Logik der Effizienz, die unsere Zeit prägt. Der Fokus liegt auf kleinen Momenten: Fragmenten von Intimität, die sich gegen die Rhetorik großer Gesten behaupten. Denn es liegt eine wunderbare Stärke in der stillen Kraft des Stückwerks.

In Jennifer Aldred’s Malereien gesellen sich Figuren zwischen ungegenständliche Spuren, die mit aufgebrauchten Filzstiften und Lösungsmittel gemalt sind. Taumelnd fallen sie durch den vagen Bildraum oder schmiegen sich in kläglichen Posen tröstend aneinander. Als Gestalten ohne Gesichtsmerkmale und Sonnenbrillen, die ihre Augen verdecken, entfalten sie ihre ganze Ausdruckskraft durch ihre langen Pferdeschwänze, ihre spitzen Schuhe und die Krümmung ihrer schlauchförmigen Körper – die wenigen Merkmale, die sie überhaupt zu Figuren machen. In Anlehnung an Kritzeleien wie man sie etwa aus Toilettenkabinen kennt, und der Logik von Emoji spielt Jennifer Aldred mit der Erzeugung von Bedeutung durch abstrahierte und kodierte Formen der Kommunikation.

Für Eyrie Alzate ist der herkömmliche Bürodrucker ein Werkzeug unter vielen, zugleich aber auch ein Medium an der Schnittstelle zwischen analoger und digitaler Bildproduktion. Sie verbindet Malerei, Collage, Skulptur und Video zu Werken, in denen sich Analoges und Digitales gegenseitig durchdringen. Zusätzlich experimentiert sie mit Eingriffen in den Druckprozess selbst und bearbeitet die entstandenen Prints anschließend mit Farben, Tesafilm, zusätzlichen Materialien und gefundenen Objekten weiter, so dass ihre Werke zwischen Figuration und Abstraktion oszillieren. Nicht selten greift sie dabei auf Motive aus der Populärkultur zurück, so wie hier ein fragmentiertes Detail aus einem Albumcover der Musikerin Nico.

Ericka Beckman’s Zeichnungen sind Skizzen für ihre Filme, die eine hohe theatrale Qualität besitzen und stets mit analogem und digitalen Animationselementen versehen sind. Die Zeichnungen für ihren Film Cinderella (1986) zeigen die gleichnamige Protagonistin in einer Welt, die einem Computerspiel gleicht. Männlich-kodierte Roboter, die den Regeln eines digitalen Kosmos unterworfen sind, torkeln auf der Suche nach einem echten Herzen durch die Wirrungen ihrer Welt. Und Cinderella verheddert sich in dem Netz einer Matrix, das von jenen Robotern gesponnen wird – einer Welt, der sie nicht entrinnen kann, und einem Spiel, das sie nicht gewinnen kann.

Die Praxis von Ada Friedman folgt keiner linearen Ordnung – ihre Werke entstehen vielmehr in einem fortlaufenden Prozess des Hinzufügens, Wegnehmens und Überlagerns. Zeichnung, Collage und Malerei verbinden sich mit tagebuchartigen Notizen und situativen Beobachtungen. Friedman’s Wing and Wheel-Gemälde sind als zwölfteiliges Palimpsest angelegt, das zugleich als Vorschlag für ihr Theaterstück Helen Rides VII gedacht ist. Das wiederkehrende Motiv von Rädern, die von Flügeln gerahmt werden, geht auf Helen Adam’s Erzählung Riders to Blokula (1962) zurück, die den Ausgangspunkt für die Serie bildet. Als gitterartiges Fenster in einen anderen Raum fungiert dieses zyklische Muster als Portal zwischen Welten und entfaltet sich als Feld des Begehrens.

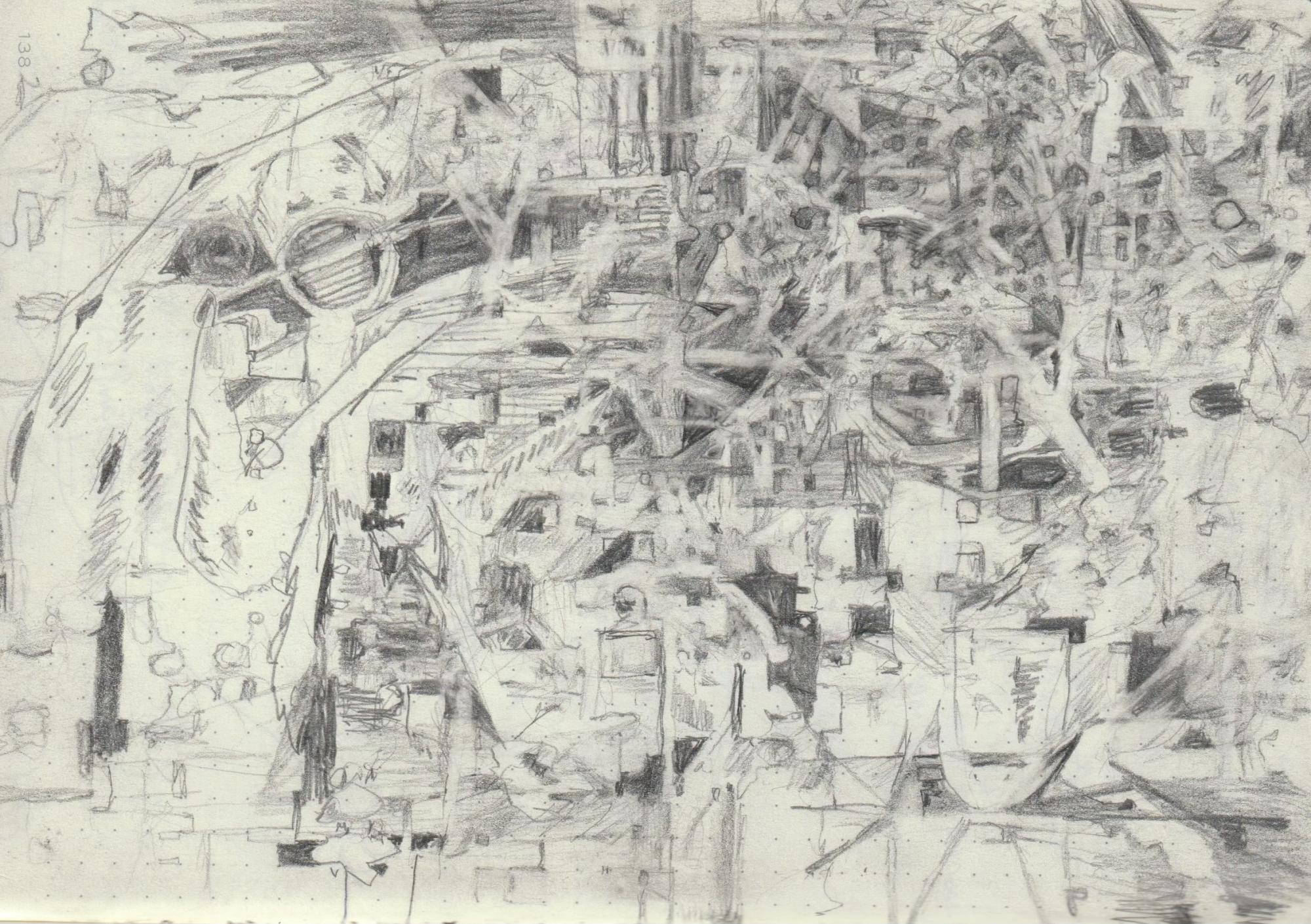

Die dichten Kompositionen von Jack Salazar entstehen auf den Seiten seines Notizbuchs in der U-Bahn, im Park oder zuhause – immer jedoch in einem intimen Modus der Zurückgezogenheit. Dabei beginnt er mit kleinen Momenten, die den Rest der Komposition entscheiden. In seinem Projekt, wortwörtlich einen Modus der Konzentration zu finden, sieht er beinahe mediumistisch die nächsten Zeichenschritte voraus, die sich aus den zuvor getroffenen Entscheidungen ergeben, als wären sie in die Seiten eingeschrieben. Nicht selten will er diesen Fluss jedoch auch wieder einfangen und stellenweise unter Kontrolle bringen. Dabei entstehen Geflechte, die zwischen grafischer Frontalität und angetäuschter Tiefenwirkung wabern.

Die beiden Arbeiten von Julia Yerger markieren einen Übergangspunkt in ihrer künstlerischen Praxis. Sie stehen an der Schnittstelle zwischen ihren digitalen Malereien und dem Versuch, diese in physische Reliefs zu übertragen. Ausgangspunkt sind zahlreiche kleine Zeichnungen, die in ihrem Atelier entstehen. Auf diesen Schnipseln arbeitet Yerger unter anderem mit Wiederholung und Variation – ein Verfahren, das sich an Animation anlehnt. Aus dem Zusammenfügen dieser Fragmente entstehen Kompositionen, die sich scheinbar ungebremst ausdehnen und Bilder explosiven Wachstums erzeugen. Zwischen Fragment und Verdichtung entstehen Werke, in denen sich Abstraktion und die Anmutung von Figuration verschränken und eine Kartografie einer prozesshaften Atelierpraxis bilden.

- Otto Bonnen