Zurück

Zurück

Galerie Martin Janda

curated by Tessa Praun

Tessa Praun ist Kuratorin, Dozentin und Autorin mit Sitz in Stockholm. Bis 2024 war sie Direktorin und Chefkuratorin des Magasin III Museum for Contemporary Art. Ihr Kunstinteresse zeigt sich vor allem im Engagement für den künstlerischen Prozess und dem Fördern tiefgreifender Begegnungen damit. Zurzeit etabliert sie The Wanderlust Institute of Art für selbstständige Projekte.

Anna K.E., * 1986 in Tiflis (GE), lebt und arbeitet in New York (US) und Düsseldorf (DE).

Sally von Rosen, *1994 in Göteborg (SE), lebt und arbeitet in Berlin (DE) und Göteborg (SE).

Linnéa Sjöberg, *1983 in Strömsund (SE), lebt und arbeitet in Berlin (DE).

(maschinell übersetzt)

And tell us how to save us from ourselves

Der Titel ist eine Zeile aus dem Gedicht To the Oracle at Delphi (2001) des amerikanischen Dichters Lawrence Ferlinghetti. Ferlinghetti greift die antike griechische Figur des Orakels auf, ein kraftvolles Symbol für die Suche nach Weisheit und Führung, und verbindet sie mit den aktuellen Herausforderungen des modernen Lebens. Das Gedicht thematisiert die Mehrdeutigkeit der Wahrheit und kann als eine Reflexion über das allgemeine menschliche Verlangen nach Sinn und Verständnis gelesen werden, insbesondere in Zeiten der Unsicherheit.

Im Kontext des diesjährigen curated by-Themas Fragmented Subjectivity erscheint mir die Zeile „And tell us how to save us from ourselves“ (dt. „Und sag uns, wie wir uns vor uns selbst retten können“) als ein Appell oder ein subtiler Widerstand gegen die Sinnlosigkeit, die uns zu verschlingen droht. Im Guten wie im Schlechten: Wir alle sind Teil der heutigen endlosen Flut von Content – als Produzent:innen ebenso wie als Konsument:innen. Unweigerlich spiegeln, messen, passen wir uns an und haben unendlich viele Möglichkeiten, unser Selbst zu formen und neu zu definieren. In dieser sich ständig verändernden Existenz verlieren wir uns selbst oder finden Strategien, um Kontrolle über unsere Identität und unser Selbstbild zu erlangen. Die Ausstellung präsentiert drei Künstlerinnen, die sich mittels Video, Skulptur, Installation und Performance mit der fragmentierten Existenz unserer Zeit auseinandersetzen.

Eine überlebensgroße Figur ragt von oben herab und blickt auf uns hinunter. Sie scheint regungslos zu sein – wie eine Statue oder ein Standbild –, bis ein Tropfen Speichel auf ihren Lippen erscheint, in Zeitlupe auf die Kameralinse tropft und damit indirekt auf uns. Das Werk Peripheral Monday (2020) auf dem vertikalen LED-Bildschirm ist sowohl ein imposantes als auch ein intimes Porträt der Künstlerin selbst. Anna K.E. (geb. 1986) hat eine Perspektive gewählt, die ihr die Gestalt einer Riesin verleiht. Die Bildkomposition ist narzisstisch, fragil und kraftvoll zugleich. Sie legt ihr Selbstbild offen, um es gründlich betrachten zu lassen. Doch das wiederholte Tropfen des Speichels verwischt und verdeckt; es schafft eine schützende Barriere zwischen ihr und der Welt. Durch die Verwendung des Smartphone-Formats reflektiert Anna K.E. die gegenseitige Abhängigkeit zwischen unserem physischen und unserem digitalen Selbst.

Eine Reihe von Ballettstangen bildet eine weitere Kulisse für Kontemplation und Beobachtung. Als klassisch ausgebildete Ballerina hat Anna K.E. viel Erfahrung in Selbstreflexion und Selbstdisziplin. Die Stangen sind mit Textfragmenten aus Profound Approach Easy Outcome beschriftet – niedergeschriebene Gedankengänge aus der Zeit der Entstehung des Videos Peripheral Monday. Die in die Stangen eingravierten Texte sind mit weichem Marzipan gefüllt, das im Laufe der Zeit ausgehärtet ist, nachdem der darin enthaltene Zucker der Luftfeuchtigkeit ausgesetzt worden ist. Die Formbarkeit von Marzipan eignet sich für die Herstellung dekorativer Formen und Figuren. Die Idee des „formbaren“ Körpers klassischer Tänzer:innen, wie rigoroses Training und Hingabe ihren Körperbau erheblich verändern können, ist naheliegend. Die Textfragmente haben keine vorgegebene Reihenfolge und können frei gelesen und kombiniert werden.

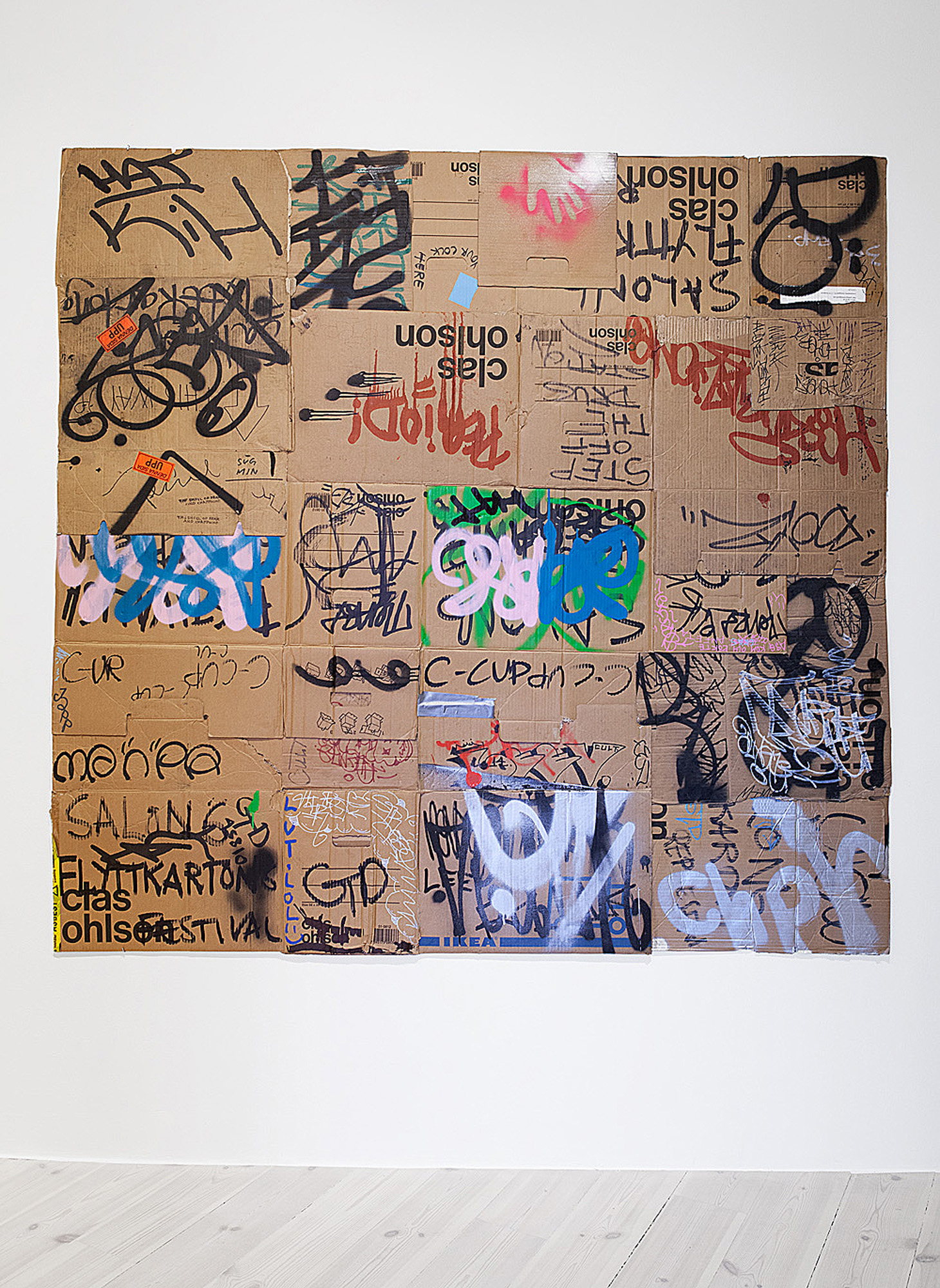

Die Arbeiten von Anna K. E. konzentrieren sich auf den Akt des Sehens: Durch das Betrachten und Beobachten gewinnt sie die Kontrolle über ihr Selbstbild zurück. Der Ansatz von Linnéa Sjöberg (geb. 1983) mag drastischer erscheinen, verfolgt jedoch ein ähnliches Ziel: sich der Definition durch andere zu widersetzen und sich nicht zur Anpassung zwingen zu lassen.. In extensiven performativen Projekten hat Sjöberg Kunst durch sehr unterschiedliche Persönlichkeiten gelebt. Die hier präsentierten Werke stammen aus Zeiten, in denen sie sich zunächst in eine Geschäftsfrau und dann in eine Tätowiererin verwandelte. Als Geschäftsfrau trug sie Bleistiftröcke, Perlenohrringe und sprach mit sanfter Stimme. Sie blieb eineinhalb Jahre lang rund um die Uhr in ihrer Rolle, davon fast sechs Monate in Wien (2009). In den Jahren nach der Performance schuf Sjöberg eine Reihe von Werken aus den Kleidern und Accessoires, die sie getragen hatte. Durch diese Werke bewahrt und isoliert Linnéa Sjöberg eine Identität, die sie zunächst aufgebaut, dann aber wieder abgelegt hat. Als autodidaktische Tätowiererin betrieb sie einen „mobilen Amateur-Salon” namens Salong Flyttkartong (dt. Salon Umzugskarton). Dieser tourte über zwei Jahre lang (2012–2014) planlos durch die Gegend, darunter auch einige Male nach Wien, und entwickelte sich durch eine Reihe offener Performances zu einem komplexen partizipativen Kunstwerk. Dieser Prozess schuf seine eigene Ästhetik, einen einzigartigen Raum zwischen der inhärenten Dauerhaftigkeit des Mediums Tätowierung und der Spontaneität der Performance. Spuren aus dieser Zeit finden sich auf der Haut der Künstlerin selbst und auf allen, die sich von ihr tätowieren ließen, sowie in Collagen aus der mobilen Szenografie des Salons. Four Generations of Darkness (2016) ist ein 14 m langer Teppich aus Textilien und anderen Materialen aus dem Elternhaus Linnéa Sjöbergs. Es sind Spuren und die Geschichte mehrerer Generationen ihrer Familie, zusammengewebt wie die immer wieder weitervererbte und veränderte Genetik, und somit die Ausgangslage für die weitere Entwicklung einer Person. In einer Reihe von freistehenden Werken werden Fundstücke an BH-Bügeln aufgereiht. Diese Portraits of Unknown Women (2018–fortlaufend) sind Fantasiegebilde und stellen eine weitere Auseinandersetzung der Künstlerin mit Identität und Selbst dar.

Fragmentierung, Zerrüttung und mangelnde Kohärenz stellen unvermeidlich eine Herausforderung für soziale Strukturen und die persönliche Identität dar. Diese vielschichtige Existenz bietet große Möglichkeiten, kann aber ebenso leicht zu Orientierungslosigkeit und Isolation führen. In diesem Sinne können die oft brutalen, aber dennoch poetischen Skulpturen von Sally von Rosen (geb. 1994) als die pure Verkörperung dieses Widerspruchs wahrgenommen werden. Viele der Skulpturen von Rosens erscheinen als Paare oder als Ergebnis einer Spaltung und Neuzusammenstellung. Sie sind paradoxe Hybride, die weder ganz Tier noch ganz Mensch sind, sondern über die bloße Form hinausgehen. Sie fangen die Flüchtigkeit der Existenz ihrer Subjekte ein und vermitteln kontinuierliche Transformation und Neudefinition.

In der Endlosschleife der unerbittlichen Oberflächlichkeit unserer Zeit, mit der wir gefüttert werden und die wir selbst nähren, dient Ferlinghettis Verwendung des Orakels als Aufruf zur Selbstreflexion. Diese drei künstlerischen Stimmen erinnern uns daran, dass die wahre Bedeutung oft darin liegt, sich selbst und seinen Platz in der Welt zu verstehen. Oder, um es mit den Schlusszeilen des Dichters zu sagen:

And give us new dreams to dream,

Give us new myths to live by!

Tessa Praun

Media

Bilder

Linnea Sjöberg, Period, 2017, Cardboard boxes, ink, graffiti spray

Photo: Belenius/Nordenhake Gallery

Linnea Sjöberg, Portrait of Unknown Women, 2018-ongoing, Bra wire, found objects

Photo: Company Gallery